绵竹耀隆化工有限公司 > 技术支持 > 磷酸锆 抗菌领域磷酸锆 抗菌领域

对两种不同晶型磷酸锆载银工艺探索

磷酸锆是一种具有催化、吸附和离子交换性能的无机载体,被广泛应用于离子交换体,特别是作为载银抗菌剂的载体。1964年,Clearfield A等首先报道了磷酸锆晶体的合成,初步确定了该晶体的组成和结构,其化学式为α-Zr(HPO4)2·H2O,锆磷摩尔比为1:2,为层状结构。1996年,德国的Kemnitz E等利用氢氟酸作为矿化剂,以有机胺为模板,通过水热合成技术首次合成出具有三维骨架结构的微孔磷酸锆晶体[4],其锆磷摩尔比为2:3。α-Zr(HP04)2·HzO其交换位存在于层状间隙中,间隙中羟基为活性中心,可以用于离子交换[s]。三维骨架的磷酸锆,其结构为六面体型,其依靠六面体表面的微孔结构进行离子交换。我们针对这两种晶型的磷酸错载体,以银离子作为交换物质,利用扩大间隙和提高交换温度的方法,观察了不同交换环境下银离子的交换容量和交换率。

通过实验表明六面体晶型磷酸锆,其在酸性高温环境中,其银元素交换量较高。在间隙调节剂作用下,银元素的交换影响非常低。这可能由其六面体的晶格结构决定,六面体型的磷酸锆,六个表面均为交换面,交换面非常大,在高温环境中,由于分子运动的加快,银离子扩散速度加大,大大加快了银离子进入间隙的机会,从而完成离子交换过程,提高了交换率。在间隙调节剂作用时,由于磷酸锆的六面体型结果为刚性,调节剂并不能扩大磷酸锆表面上的间隙,所以间隙调节剂并不能很好地加快银离子的扩散,在常温环境中,银离子扩散速度缓慢,交换率低。对于层状磷酸锆,在酸性高温环境中,其银元素交换量很低。间隙调节剂对银元素的交换起决定性的影响。这可能归结于其层状的结构。

通过实验表明六面体晶型磷酸锆,其在酸性高温环境中,其银元素交换量较高。在间隙调节剂作用下,银元素的交换影响非常低。这可能由其六面体的晶格结构决定,六面体型的磷酸锆,六个表面均为交换面,交换面非常大,在高温环境中,由于分子运动的加快,银离子扩散速度加大,大大加快了银离子进入间隙的机会,从而完成离子交换过程,提高了交换率。在间隙调节剂作用时,由于磷酸锆的六面体型结果为刚性,调节剂并不能扩大磷酸锆表面上的间隙,所以间隙调节剂并不能很好地加快银离子的扩散,在常温环境中,银离子扩散速度缓慢,交换率低。对于层状磷酸锆,在酸性高温环境中,其银元素交换量很低。间隙调节剂对银元素的交换起决定性的影响。这可能归结于其层状的结构。

在线咨询

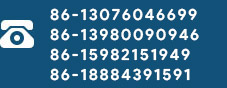

联系电话

+86-838-6900063

扫描二维码关注微信